crédit photo : Musée national des Beaux-Arts du Québec, Idra Labrie

Le temps musical et son espace

Michel Gonneville

et

Jimmie LeBlanc

ont assisté à la création de « l’œuvre orchestrale pour architecture » composée à 4 mains par Symon Henry et Yannick Plamondon

et présentée le 18 septembre dernier au Musée national des Beaux-Arts du Québec.

En écho aux compositeurs ayant agi en duo, c’est à titre de co-auteurs qu’ils partagent ici leurs impressions…

= = = = =

Mise en contexte

Le dimanche 18 septembre dernier, le Musée national des Beaux-Arts du Québec présentait la création d’une œuvre pour marimba, grand ensemble d’instruments à cordes et dispositif électronique, commandée conjointement aux compositeurs Yannick Plamondon (né en 1970) et Symon Henry (né en 1985) Dans la lumière de cet après-midi qui pénétrait de partout dans le grand hall d’entrée du nouveau pavillon Lassonde, la percussionniste Anne-Julie Caron et une trentaine de musiciens de l’orchestre symphonique de Québec, jouant, assis ou debout, dans l’escalier monumental ou au niveau du public attentif qui l’entourait, ont interprété sous la direction de Fabien Gabel cette « œuvre orchestrale pour architecture » d’une durée de 40 minutes intitulée Voir dans le vent qui hurle les étoiles rire, et rire. Quelques personnes de ce public étaient par ailleurs conviées à ajouter à la sonorité de l‘ensemble ou aux sons électroniques diffusés par une série de hautparleurs, les tintements de triangles qui leur avaient été préalablement distribués, obéissant aux signaux du compositeur Symon Henry posté sur les hautes marches de l’escalier.

Tout de ce projet est hors-norme : parce qu’elle est commandée par un musée (une première au Canada, à ce que l’on dit), par sa conception bicéphale, par son ampleur (durée et instrumentarium symphonique), par son intégration de l’électronique, par son mode de notation à la fois traditionnel et graphique, par le lieu de sa présentation publique, par sa généreuse couverture médiatique locale et parce que sa production a été principalement pilotée par des créateurs. Et aussi parce sa création était accompagnée de la publication d’un livre de 208 pages présentant les 168 dessins de la partition graphique de Symon Henry de même que sept textes de collaborateurs de différents milieux qui ont fait entrer leur savoir en résonance avec le projet.

= = = = =

La partition et le livre

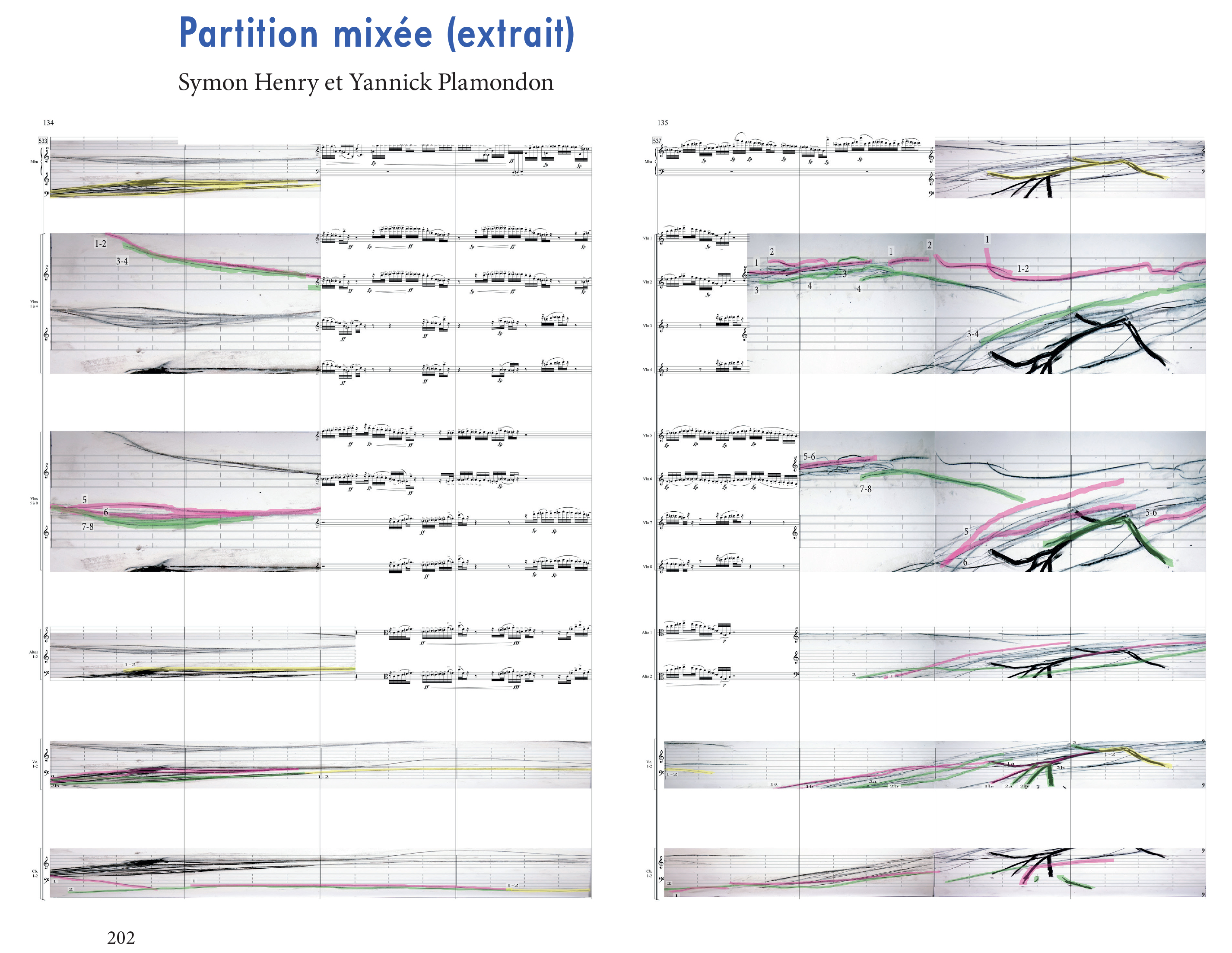

Rencontre inédite entre deux artistes aux expressions musicales en apparence antinomiques, ce projet d’écriture réunit deux notations non moins différentes : d’un côté, une approche conventionnelle où notes, hauteurs et nuances sont précisément définies selon des étalonnages de valeurs bien mesurables (métrique et subdivisions rythmiques, gamme tempérée, etc.), de l’autre, une notation graphique basée sur le dessin, la courbe, le trait, le point évoluant dans un espace non-mesuré, et où les différences s’expriment de proche en proche, par « côtoiement et comparaison », une ligne pouvant traverser, par exemple, les limites indéfinies d’un intervalle, mais sans qu’une note en particulier n’en soit pour autant « arrêtée ». Dans le premier cas, l’espace est strié, fini, discrétisé. Dans le second, nous évoluons dans un continuum où le lisse et l’infini (le vent qui hurle?) entretiennent la joie (le rire?) du fuyant et de l’insaisissable. Dans les deux cas des élans, des intensités, des directions et des points de ruptures, mais à l’image de l’architecture comme concept ayant guidé la composition, l’un aura tendance à évoquer la structure, le divisé et le tangible, et l’autre semblera circuler à travers, tout autour, en-dedans et au-delà comme le feraient l’air, la lumière ou d’infimes particules de poussières (d’étoiles?)…

Si l’auditeur a pu faire l’expérience en temps réel de cette rencontre lors du concert, le lecteur quant à lui pourra y revenir à loisir par le truchement de la publication du livre voir dans le vent qui hurle les étoiles rire, et rire : Partitions graphiques de Symon Henry (Symon Henry, La Tournure, Montréal, 2016) dans lequel sont présentés en ordre chronologique tous les dessins de la partition de l’œuvre musicale du même titre. On y trouvera aussi un extrait de la partition « mixée » où l’on peut bien voir l’interaction entre les deux types de notation musicale.

À travers un système de conventions où l’emplacement du trait (au fusain et pastel gras) sur la page permet de se situer entre l’aigu et le grave, où son épaisseur suggère une zone de sons plus ou moins large ou bruitée, et où l’opacité détermine la nuance (plus foncé = plus fort), Symon Henry arrive à obtenir ce qu’il souhaite, soit une grande précision dans l’indéfini et l’ouvert. De plus, l’interprète est amené à repenser le rapport entre notation, intention et interprétation lorsqu’on lui indique, par exemple : « un point situé dans le premier interligne de la clef de sol peut être interprété dans le continuum entre fa et fa# » (séduit par cette logique, j’aurais envie de renchérir « entre presque-mi et presque-sol »!). Ainsi se répercute, au niveau de la relation avec le musicien, l’éthique même du projet d’écriture : se donner les moyens d’articuler une certaine multiplicité. À un autre niveau, dans une veine sans doute plus existentielle, nous rejoignons l’enjeu d’une responsabilité humaine (Sartre parlerait de liberté), la nécessité de « faire des choix » au sein d’un geste collectif où chacun répond de – et à l’autre.

= = = = =

La musique et le lieu

Il est aussi certain – même si la chose en soi n’est pas nouvelle – que le choix d’un lieu inhabituel (ici, le hall d’entrée d’un musée au lieu de la salle de concert) entraine l’auditeur hors de ses habitudes. S’il est de bonne volonté (comme ce fut remarquablement et majoritairement le cas au MNBAQ) et si la proposition artistique est bien dosée, il pourra supporter – même en position debout ! – qu’on sollicite assez longuement son attention, les plans visuel et auditif s’échangeant le rôle de foyer attractif pour celle-ci. La proximité des musiciens et la participation active d’une partie de l’auditoire contribuent également au maintien de cette attention. Il était toujours surprenant de remarquer que mon voisin ne ratait pas une seule de ses interventions de triangle, alors que j’étais de mon côté tout occupé au monitorage des multiples stimuli de la proposition. Par ailleurs, si la spatialisation des interprètes est statique, il n’en reste pas moins que la composition est ainsi organisée que l’on peut saisir sans peine les variations des rôles assumés par la soliste ou l’un ou l’autre sous-groupe : interventions subites et contrastées des contrebasses établies dans l’escaliers, dialogues motiviques entre marimba et premiers ou seconds violons (séparés dans l’espace).

= = = = =

Espace et électronique

À cette dynamique spatialisante de l’écriture s’ajoute celle du dispositif électronique, tout aussi spatialisé à l’aide de hautparleurs entourant le public. Tantôt très bien fusionnées avec le timbre des instruments à cordes, tantôt se rapprochant spectromorphologiquement des sons et articulations du marimba ou des triangles, les textures se déploient dans l’espace acoustique du musée, dans un temps généralement étiré. Le choix de cette installation pourrait d’ailleurs s’avérer crucial si l’on devait tenter de comprendre ce que peut bien vouloir dire cette idée d’une « œuvre orchestrale pour architecture »[1]. Bien davantage que la représentation de modèles architecturaux dans l’écriture elle-même (l’auditeur percevra peut-être un passage construit selon une progression par paliers ascendants rappelant l’escalier même où sont disposés les musiciens), c’est plutôt en tant que mode vibratoire de l’espace du musée que l’œuvre nous enveloppe : nous sommes dans l’œuvre au même titre que nous sommes dans le musée ; ou encore, nous sommes dans un espace dont l’architecture est mise en vibration par une composition musicale qui en occupe et en charge l’air ambiant et l’atmosphère. On pourrait bien entendu dire cela de n’importe quelle musique dans n’importe quel espace, mais dans ce cas-ci, c’est différent : la musique a été spécialement conçue pour produire cet effet, c’est-à-dire que sa manière d’occuper le temps à l’aide de trames très amples et étirées, sporadiquement secouées d’attaques et de gestes plus brefs, pourraient très bien être comparée à l’effet qu’ont sur nous les motifs architecturaux qui s’organisent par continuités et ruptures dans l’espace physique. L’œuvre nous invite, de par sa facture, à nous mettre sur un mode d’écoute qui n’est pas celui de la musique de concert, mais peut-être davantage celui d’un paradigme que l’on pourrait situer au carrefour de l’influence de compositeurs tels que Iannis Xenakis et Giacinto Scelsi. Du premier, on retiendrait les évènements immersifs des Polytopes, ou encore de Terretektorh, une œuvre orchestrale invitant le public à s’assoir parmi les musiciens (ou vice versa), afin d’assister aux déplacements des sons depuis une multitude de points de vue. Du second, on pourrait penser à une certaine mystique du son comme volume, espace, où sans être spatialisé physiquement, une certaine élasticité temporelle et sonore permet à la perception (et éventuellement à l’âme) de voyager au cœur du son, de circuler en lui.

= = = = =

Unité musicale dans la dualité conceptuelle

Ces aspects étant installés, je veux maintenant m’approcher un peu plus de la substance musicale de « l’œuvre à 2 têtes ». L’analyse appropriée de celle-ci est indissociable d’une certaine familiarisation avec les univers respectifs des deux compositeurs impliqués. Encore une fois, ceci n’est pas une première que de co-composer une pièce musicale. La formule a déjà une histoire qu’il serait intéressant de résumer : elle va de la simple juxtaposition de mouvements ou parties d’un projet global autour duquel se rassemble un certain nombre de créateurs (par ex. : Les mariés de la Tour Eiffel) à l’imbrication plus intime des langages (je citerais ici les mouvements « collectifs » composés par 6 compositeurs pour les projets Fanfares et Fanfares Plus présentés par la SMCQ en 1987 et 1988 respectivement, ou la Symphonie du Millénaire organisée par le même organisme, créée en 2000 et qui regroupait 19 compositeurs).

Des quelques œuvres que je connais du catalogue de Yannick Plamondon (dont certaines sont disponibles pour écoute en direct sur le site du Centre de musique canadienne), je retiens les quelques caractéristiques qui suivent. L’utilisation fréquente d’un diatonisme changeant, sur les plans tant harmonique (accords « classés ») que mélodique, peut parfois donner une couleur « archaïsante » à cet aspect du langage, comme, par ailleurs, l’emploi de motifs ou de figures mélodico-rythmiques, dans le cadre d’homorythmies ou de textures de type plan principal / accompagnement clairement identifiables, peuvent aussi orienter l’écoute vers une référentialité. De brèves allusions au jazz ou au rock, entre autres, s’y faufilent parfois. Mais la menée syntaxique et les méandres formels des œuvres, de même qu’un attentif travail timbral ou textural, détournent constamment ces références qui pourraient surgir dans notre perception. Je remarque également des plages, parfois très foisonnantes ou denses, où l’énergie rythmique domine, alternant avec d’autres plus contemplatives. De manière générale, pour le sujet qui nous intéresse, la musique de Yannick Plamondon est une « musique d’écriture », qui ne craint pas les développements assez étendus, et où le paramètre « note » est fondamental, fût-il utilisé de façon protéiforme. L’inclusion du médium électroacoustique dans certaines œuvres du compositeur n’infléchit pas fondamentalement cette orientation, s’y intégrant, l’enrichissant comme un décor, comme une lumière.

Tout autre est la musique de son cadet. J’ai connu Symon Henry alors qu’il venait ajouter à son baccalauréat en piano (à l’UQAM auprès de Pierre Jasmin) des études en composition au Conservatoire de musique de Montréal (auprès de Serge Provost). Au sein d’un corpus d’œuvres d’étudiant marquées par l’exploration de techniques d’écriture diverses (aussi bien d’ascendance « spectrale » qu’inspirées par des logiciels d’aide à la composition) se détachait, peu avant la fin de ses études en 2012, un quatuor à cordes (L’heure des sons et des odeurs) tout entier composé de glissandi et caractérisé par une écriture purement graphique à l’étape de la conception. La partition finale retranscrivait cependant de façon traditionnelle les dessins originels. Il est intéressant de constater que, peu après, à partir de 2013, avec le cycle des Intranquillités, Henry s’orientera exclusivement (si je ne m’abuse) vers des partitions entièrement graphiques, dessins à la gestuelle parfois élaborée que l’on « lit » à la manière d’une partition, de gauche à droite, la dimension verticale correspondant grosso modo aux hauteurs disponibles. Les couleurs et caractéristiques des traits et taches s’interprètent quant à elles sur le plan de l’intensité ou stimulent l’exploration timbrale. Il n’est pas rare que s’ajoutent à cette dimension graphique des textes poétiques ou des mots issus de la plume de Henry, intégrés au graphisme ou logés dans la performance de l’œuvre.

Nous sommes donc loin, voire à l’opposé, d’une « écriture » traditionnelle. Ici, la note s’annihile au profit du geste qui fabrique « le sonore ». Bien sûr, cette méthode de composition n’est pas sans précédent. Certaines partitions emblématiques de Anestis Logothetis sont dans les mémoires de ceux qui ont connu « les avant-gardes » des années 50 à 70. Chez nous, R. Murray Schafer ou Otto Joachim ont intégré des éléments à leur partition. On pourrait ranger dans cette catégorie les partitions de lecture (Lesepartitur) qui ont accompagné ou suivi certaines œuvres électroacoustiques (Kontakte de Stockhausen, etc.). Or il n’est pas rare, il me semble, de reconnaitre, chez les créateurs musicaux de la génération actuelle, des références à certaines des nombreuses expérimentations des « années glorieuses », comme s’il plaisait à ces jeunes de sauter par-dessus leurs prédécesseurs immédiats (les postmodernes) pour retrouver chez de plus anciens des nécessités qui leur correspondent… Le bruitisme, l’improvisation, les partitions graphiques, par exemple, me semblent relever de ce type de « redécouverte », de réappropriation, dans le domaine de la musique instrumentale et vocale.

Alors, pour revenir à notre propos : comment se fondront, s’articuleront les deux mondes décrits plus haut ? Symon Henry me disait avec un certain humour qu’il avait rencontré Yannick Plamondon autour d’une bière et que leur conversation avait fait ressortir leur désaccord sur « à peu près tout ». Nonobstant cela, ou peut-être à cause de cela, les deux hommes avaient décidé de travailler ensemble…

L’audition de la création de l’œuvre m’a laissé une surprenante impression d’unité. Clairement, orienté par la connaissance que j’avais de leurs langages respectifs, j’identifiais ce qui me semblait relever de l’un ou de l’autre compositeur. La partition (gracieusement mise à disposition après le concert) me confirmait la dualité audible. Glissandi, traits ou clusters – plus anonymes sur le plan harmonique – émanent des souples dessins de Symon Henry, alors que les rapides traits chromatiques en imitation / antiphonies (entre marimba et cordes), les figures évoquant la série harmonique, les lentes plages d’accords ou les amples lignes mélodiques diatoniques, notés de façon traditionnelle par Yannick Plamondon, lui sont indéniablement associables.

Formellement, l’œuvre démarre et se déploie lentement. Après une quinzaine de minutes, la plupart des principaux éléments (déjà mentionnés) ont déjà été exposés. Aux clusters initiaux en glissandi pianissimo viendront bientôt se superposer des figures en rapides valeurs périodiques dont la culmination ne viendra que beaucoup plus tard. Une lente plage diatonique s’insère ensuite dans ce paysage, faisant paraitre chromatismes et glissandi comme autant de brouillages ou distorsions de cet élément prégnant (ne serait-ce qu’à cause de la familiarité de sa sonorité – on pourrait l’associer à quelque musique minimaliste consonante comme celle de Arvo Pärt ou Morten Lauridsen). Un solo d’alto marquera le centre de l’œuvre, après quoi un mélange des figures rapides et des tenues (maintenant trillées) se dissoudra dans les nuées des indécisions harmoniques. Les sons électroniques, issus de traitements des sons instrumentaux, s’ajoutent aux sources en direct et complexifient le contexte de rencontre des matières, les prolongeant, les couvrant parfois se retirant.

La pièce est ample. Sur 40 minutes, j’ai rarement perdu l’intérêt. J’ai finalement renoncé à l’attente d’un renouvèlement subit de la matière. Les éléments revenaient, chaque fois légèrement différents, avec quelques apogées, parcours marqué par les scintillements des triangles qui précédaient ou suivaient certains d’articulation formelle ou ponctuaient furtivement une continuité.

= = = = =

Un « contrat social » aux multiples parties

Mon expérience de l’œuvre fut marquée par la belle réceptivité du public, au sein duquel on sentait une grande qualité d’écoute. Les gens se sont déplacés en grand nombre et sont venus vivre un moment d’art contemporain, une rencontre avec leur époque

à travers un évènement soulignant l’inauguration d’un bâtiment qui symbolise toute l’importance de la création et de nos artistes (rappelons que le Pavillon Pierre-Lassonde a pour mission de promouvoir l’art du Québec d’hier à aujourd’hui[2]). Musicalement, la dualité Henry/Plamondon se faisait sentir dès les premiers instants : débutant par des glissandi de cordes, très doux, très mobiles, l’entrée de pizzicati aux cordes graves viendra ancrer ces flux sonores dans une structure temporelle et harmonique bien découpée : pour reprendre les mots de mon co-auteur dans cet article, je dirais que le son s’est comme fait rappeler à l’ordre par la note ! Ce qui sur le coup m’a donc fait l’impression d’une sorte de contradiction, ou à tout le moins de « conflit », a fini par s’installer comme étant le mode opératoire d’un monde musical qui a le mérite d’avoir su extraire de cette tension interne une part de son originalité, ou peut-être plutôt de son « anomalité » : non pas quelque chose « d’anormal » (avec toutes les connotations qui émanent de ce mot), mais plutôt qui marque une différence – une anomalie au sens de rupture positive, constructive dans l’ordre attendu des choses, une sorte d’incongruité à la base même de son propre ADN, mais conduisant à la création d’un organisme (chimérique?) qui exulte de sa propre puissance d’exister. Car en somme, le plaisir de la rencontre – du défi d’un vivre-ensemble musical – demeurait tangible tout au long de l’œuvre, et les éclats de rires étoilés des triangles disséminés dans le public ne faisaient qu’ajouter ce dernier dans la ronde… En définitive, tous ces éléments me semblent élargir la portée existentielle déjà évoquée au sujet de la partition et des musiciens – irions-nous jusqu’à parler d’une expérience esthétique nous invitant à réfléchir sur la notion de « contrat social »? N’est-ce pas d’ailleurs ce que nous sommes en train de faire, ensemble, en ce moment même!

= = = = =

Oser le dépassement

Avant le démarrage de cette longue aventure, le chef Fabien Gabel, qui appelait le public à ouvrir son esprit et à renouer avec l’absence de préjugés dans l’écoute qu’affichent les enfants, avait aussi attiré l’attention du public vers une immense spirale en courtepointe exposée dans le hall d’entrée du Musée (Giorgia Volpe, Point de rencontre), dont il estimait, avec une certaine justesse, qu’elle faisait écho à l’œuvre musicale qu’ils allaient entendre. Effectivement, on pourrait associer cette forme de perpétuel retour des éléments musicaux à une sorte de spirale, dont le centre de convergence est celui de sa disparition, de sa dissolution ultime.

En guise de conclusion, je dirais que ce que je retiens aussi de cette entreprise, c’est l’ambition du projet, la cohérence et la tranquille constance de la proposition musicale et sonore, où rigueur et séduction se marient, et surtout la nécessité pour les créateurs musicaux de chez nous de proposer et de mener à bien de telles expressions, qui sont, pour eux comme pour nous, une occasion de dépassement de l’acquis et du connu.

Michel Gonneville

et

Jimmie LeBlanc

26 septembre 2016

= = = = = = = = = = =

Entrevue-courriel avec Yannick Plamondon

À l’origine de l’idée d’une pièce orchestrale pour ce nouveau pavillon du MNBAQ : une rencontre entre toi et la direction du Musée ?

R : Il y a environ quatre ans, la direction du musée à pris connaissance de mon intérêt (ma pièce Aux premières lueurs) pour le peintre Fernand Leduc, par le truchement du Quatuor Molinari qui participait à l’exposition Les plasticiens.

Comme le musée en était à planifier l’inauguration du pavillon Lassonde (alors en construction), ils ont étudié ma démarche de création, découvert les éléments clefs de ma carrière de créateur et m’ont convié à soumettre une proposition d’œuvre, qui serait adaptée à ce contexte (À partir de là, sur 18 mois : +/- beaucoup de versions du concept ont été avancées, jusqu’à sa version finale – celle du dimanche 18 septembre -).

À l’origine : on discutait beaucoup d’un projet de type médiation culturelle, comme ceux qu’on a pu voir en juin à l’ouverture, mais rapidement la proposition s’est imposée comme ayant un statut artistique particulier et s’est donc vue attribué ce moment spécifique (la clôture du cycle inaugural), tout comme sa version documentaire (le film Symphonie pour une architecture de Jean-Pierre Dussault).

Et l’origine de cette idée d’une collaboration entre Symon et toi ?

R : La commande m’ayant été passée, j’aurais pu garder la totalité des projecteurs pour moi. Cependant, comme je poursuis constamment une réflexion sur la relation entre le Bruit et le son “pur” (adjectif détestable s’il en est) ou disons “civilisé”, ainsi que sur la musique instrumentale en tant que métaphore du contrat social, j’en étais à envisager toutes sortes d’hypothèses visant l’établissement d’un « langage » de composition (donc un système dynamique – fonctionnel – de tensions expressives). Dans ce cadre, j’étais à la recherche d’oppositions fondamentales qui provoqueraient cette dynamique. Pour ce faire, il me fallait des processus internes à la pièce – à même son tissu – qui, d’une certaine manière, « dualiserait » les textures, par leur autonomie en face de ma volonté de contrôle, qui éventuellement pourrait contrarier les types d’expression qui me sont habituels. À ce titre, j’aurais pu utiliser certains algorithmes idiots et/ou m’en remettre à des produits conventionnels résultant du hasard (comme ces périodes d’improvisations qui rebutent tant les interprètes qui ne sont pas formés pour cela) pour instaurer cette opposition.

Mais comme je venais de faire la connaissance de Symon et que j’aimais son ambition artistique, sa lecture critique, qui – c’est essentiel selon moi – est intégré dans son système d’écriture, sa notation, ainsi que dans les timbres et la conception du temps qu’il privilégie, j’obtenais du coup ce dispositif dualiste, et, en supplément, un ami qui, de plus, s’est révélé être un excellent collaborateur.

Au sens large, cela rendait la démarche plus riche sur le plan technique, et me permettait d’offrir à un artiste émergent un contexte de production très flexible artistiquement, ce qui est rare à son niveau de carrière, et, plus socialement, d’exprimer mon d’appréciation du travail d’un autre compositeur. Ce qui n’est pas très fréquent au Québec, ainsi qu’ailleurs.

À vrai dire, c’est aussi ma façon de réagir à toutes ces pathologies sociales et professionnelles qui minent un art musical dont l’Histoire semble s’être arrêtée, dans un climat morose miné par toutes sortes d’anxiétés, économiques, narcissiques et postcoloniales. Selon la théorie institutionnelle de l’art, le fait qu’aucun artiste compositeur actuel d’ici ne bénéficie de la considération critique qui mène à l’accession normale au système international de diffusion et de production, ce fait donc, pourrait nous permettre de conclure que nous sommes tous morts et vaguement conscients de l’être….

Les étapes de la production jusqu’au concert-événement ?

R : Je pense que ce projet est un cas type, dans la mesure où c’est à un artiste fournisseur d’œuvres que la commande a été faite. Ce faisant, j’ai du prendre en charge la production de l’œuvre et la gestion financière de l’ensemble de la production sonore. J’ai misé sur des partenariats, négociés directement avec l’orchestre, le conservatoire, le musée etc. Rassemblé plus de 50% des sources de financement en additionnant au cachet initial de l’œuvre (qui a été totalement investi dans le personnel musicien) des revenus espérés en provenance des différents paliers de gouvernement. La prise de risque était totale, c’était zéro revenus, ou bien un peu plus au hasard des dossiers présentés. J’ajoute qu’il nous a fallu aussi inventer des ententes originales de partage des droits, plus particulièrement en relation avec le documentaire de Jean-Pierre Dussault.

Partant de cet axe, j’ai exigé que les créateurs soient placés en haut de l’échelle décisionnelle et médiatique, en imposant une œuvre unique qui constituerait tout l’espace-expression, et par conséquent ne serait pas abâtardie par un voisinage typique des « programmes » issus des usages de la tradition.

Cette prise de responsabilité du compositeur et son contrôle exécutif (commissariat) sur la chaine de commandement (production) m’apparait comme une hypothèse très valable de libération des forces imaginantes, une norme originale qui devrait être négociée plus souvent avec les « directions artistiques » des ensembles musicaux qui, depuis au moins 40 ans, règnent sans partage sur ce que contiennent les programmes de concert ainsi que – et c’est le pire selon moi – sur le choix des « chanceux » qui auront les commandes qui vont avec. Sans parler de cette survalorisation médiatique presque exclusive de l’interprète performeur. Décisions subjectives s’il en est, dont on discute toujours à vide le « favoritisme malsain » tout en dégustant une bière amère, mais jamais dans une position de force.

= = = = =

[1] Comme ici : https://www.mnbaq.org/activite/voir-dans-le-vent-qui-hurle-les-etoiles-rire-et-rire-339

[2] http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/464461/mnbaq-un-ecrin-monumental-pour-l-art-quebecois