Pour plus d’une génération de musiciens aujourd’hui, la connaissance et l’utilisation de la lutherie instrumentale dérivée des progrès de la science au XXe siècle est une chose qui va de soi et qui jouit d’une accessibilité sans précédent. Si l’on a toujours fait grand cas, et à juste titre d’ailleurs, de l’invention du piano à la fin du XVIIIe siècle, la considérant comme l’aboutissement d’une science qui met en œuvre une mécanique permettant de révolutionner la production du son, nous constatons que la même chose est vrai pour l’ordinateur au XXe siècle. Et comme pour le piano, l’ordinateur a une histoire faite d’essais et d’erreurs répétés pour atteindre les plus grandes possibilités techniques et expressives qui puissent être.

En visitant l’exposition Iannis Xenakis : compositeur, architecte, visionnaire que le Centre Canadien d’architecture (CCA) propose jusqu’au 17 octobre prochain, c’est au cœur même de cette récente histoire que nous entrons avec comme guide un personnage matérialisant son hétérodoxie par une créativité et une inventivité peu commune dans le contexte de la naissance même de l’ordinateur et de ses possibilités musicales. Hormis peut-être Varèse, avec qui il partage l’espace acoustique du Pavillon Philips de l’exposition universelle de Bruxelle en 1958, et Jean-Claude Risset, Xenakis est probablement le seul compositeur à cet époque qui puisse comprendre et anticiper avec autant de justesse les promesses de la technologie audionumérique, tant du point de vue technique que artistique et musical. Nous constatons rapidement que tous ces outils informatiques avec lesquels nous avons aujourd’hui coutume de travailler et de composer le son, et qui deviendront tout aussi « naturels » que le piano pour les générations de musiciens à venir, prennent racine dans son travail. On pourrait en somme ajouter à la nomenclature de tous ses titres ceux d’inventeur et facteur d’instrument[1].

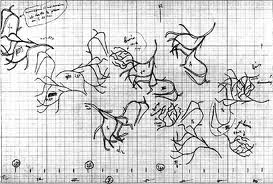

L’exposition du CCA en fait la démonstration univoque en présentant un corpus très large d’esquisses et de dessins qui témoignent du développement d’un champ de relations entre l’acoustique et l’optique, conséquence naturelle d’une démarche particulièrement sensible à la problématique fondamentale d’une définition corollaire de l’espace et du temps. Car c’est avant tout de cela dont il s’agit : convertir « l’espace pensé » en sons afin de créer un nouvel espace qui est fonction du temps. Un seul et même espace donc, qui peut s’exprimer tant dans une étendue immobile que dans un temps chronométrique.

L’emblématique couplage « Pavillon Philips – Metastasis » demeure à ce titre l’exemple parfait d’une matérialisation symbolique de la philosophie du temps et de l’espace chez Xenakis. Et ce couplage n’est pas sans rapport avec le postulat de départ de l’informatique qui consiste à représenter une information, quelle que soit sa nature, à partir d’un seul et même langage pour qu’elle puisse être ensuite traitée de différentes manières.

Si ce concept de l’espace et du temps n’est pas nécessairement nouveau, il s’investit néanmoins chez Xenakis de nouvelles formes qui cartographient les caractéristiques d’un territoire dont les frontières semblent mues par une force d’expansion perpétuelle. Progrès, recherches, découvertes, renversement des idées reçues ou acquises, véritable déterritorialisation d’un objet pour le saisir et l’interpréter autrement. Alors que Boulez et Stockhausen s’évertuent à mettre en scène les liens sacrés de leur pratique avec celles de leur tradition, Xenakis trace une trajectoire orpheline qui se réfugie dans les préceptes méthodologiques de la recherche scientifique. Xenakis est habité par la science de son époque et par les grands bouleversements qu’elle subit comme si il y voyait ceux qu’il a lui-même vécus dans sa jeunesse. Il est tout naturel dès lors qu’elle puisse être aussi le lieu de son expressivité.

Les concepteurs de l’exposition présentée au CCA ont eu l’intelligence d’offrir aux visiteurs l’opportunité d’écouter la musique de Xenakis tout en parcourant sa production graphique. Le contraste est frappant. Le charme des dessins que parfois des couleurs pigmentent et qui témoignent avec force des grands cycles cachés du monde physique à travers le prisme de modèles mathématiques se heurte implacablement à une musique qui, comme une beauté étrange, donne au monde idéel une forme de liberté insoupçonnée. L’alliage « art et science » chez Xenakis devient pourtant possible lorsque la proximité de ce rapport entre deux mondes se transforme en une oscillation infiniment répétée, « laissant entendre », à différentes fréquences, à la fois leur antinomie inhérente et la nécessité inaliénable de leur coexistence. Ainsi perçue, l’exposition présentée au CCA apparaît enfin comme une grande partition faite de ces oscillations entrecroisées et dont la forme dévoile le passage d’un être dans un monde qu’il invente lui-même de toute pièce.

Julien Bilodeau, 28 août 2010.

L’auteur du texte a aussi commenté l’exposition « Iannis Xenakis : compositeur, architecte, visionnaire » présentée par le Centre Canadien d’architecture pour le blogue d’Espace Musique. Des extraits audio sont disponibles en ligne à partir du lien suivant : Entrez dans l’univers de Xenakis

À l’agenda concernant cet événement :

. Le 2 septembre: Sixtrum : « de rythme et de timbre », 19h, théâtre Paul Desmarais du Centre Canadien d’Architecture.

. Le 1er octobre 2010 : journée de conférences organisée sur Xenakis par le CIRMMT, de 8h30 à 18h00, École de musique Schulich de l’Université Mcgill.

. Le 6 octobre 2010 : concert hommage à Xenakis avec le Nouvel Ensemble Moderne , 20h, salle Claude Champagne.

. Dates à préciser : deux concerts en hommage à Xenakis présentés par l’ensemble Transmission au CCA

[1] Cf. notamment à la machine UPIC que Xenakis a développée dans les ateliers du CEMAMu en 1977.

Pour plus d’une génération de musiciens aujourd’hui, la connaissance et l’utilisation de la lutherie instrumentale dérivée des progrès de la science au XXe siècle est une chose qui va de soi et qui jouit d’une accessibilité sans précédent. Si l’on a toujours fait grand cas, et à juste titre d’ailleurs, de l’invention du piano à la fin du XVIIIe siècle, la considérant comme l’aboutissement d’une science qui met en œuvre une mécanique permettant de révolutionner la production du son, nous constatons que la même chose est vrai pour l’ordinateur au XXe siècle. Et comme pour le piano, l’ordinateur a une histoire faite d’essais et d’erreurs répétés pour atteindre les plus grandes possibilités techniques et expressives qui puissent être.

En visitant l’exposition Iannis Xenakis : compositeur, architecte, visionnaire que le Centre Canadien d’architecture (CCA) propose jusqu’au 17 octobre prochain, c’est au cœur même de cette récente histoire que nous entrons avec comme guide un personnage matérialisant son hétérodoxie par une créativité et une inventivité peu commune dans le contexte de la naissance même de l’ordinateur et de ses possibilités musicales. Hormis peut-être Varèse, avec qui il partage l’espace acoustique du Pavillon Philips de l’exposition universelle de Bruxelle en 1958, et Jean-Claude Risset, Xenakis est probablement le seul compositeur à cet époque qui puisse comprendre et anticiper avec autant de justesse les promesses de la technologie audionumérique, tant du point de vue technique que artistique et musical. Nous constatons rapidement que tous ces outils informatiques avec lesquels nous avons aujourd’hui coutume de travailler et de composer le son, et qui deviendront tout aussi « naturels » que le piano pour les générations de musiciens à venir, prennent racine dans son travail. On pourrait en somme ajouter à la nomenclature de tous ses titres ceux d’inventeur et facteur d’instrument[1].

L’exposition du CCA en fait la démonstration univoque en présentant un corpus très large d’esquisses et de dessins qui témoignent du développement d’un champ de relations entre l’acoustique et l’optique, conséquence naturelle d’une démarche particulièrement sensible à la problématique fondamentale d’une définition corollaire de l’espace et du temps. Car c’est avant tout de cela dont il s’agit : convertir « l’espace pensé » en sons afin de créer un nouvel espace qui est fonction du temps. Un seul et même espace donc, qui peut s’exprimer tant dans une étendue immobile que dans un temps chronométrique.

L’emblématique couplage « Pavillon Philips – Metastasis » demeure à ce titre l’exemple parfait d’une matérialisation symbolique de la philosophie du temps et de l’espace chez Xenakis. Et ce couplage n’est pas sans rapport avec le postulat de départ de l’informatique qui consiste à représenter une information, quelle que soit sa nature, à partir d’un seul et même langage pour qu’elle puisse être ensuite traitée de différentes manières.

Si ce concept de l’espace et du temps n’est pas nécessairement nouveau, il s’investit néanmoins chez Xenakis de nouvelles formes qui cartographient les caractéristiques d’un territoire dont les frontières semblent mues par une force d’expansion perpétuelle. Progrès, recherches, découvertes, renversement des idées reçues ou acquises, véritable déterritorialisation d’un objet pour le saisir et l’interpréter autrement. Alors que Boulez et Stockhausen s’évertuent à mettre en scène les liens sacrés de leur pratique avec celles de leur tradition, Xenakis trace une trajectoire orpheline qui se réfugie dans les préceptes méthodologiques de la recherche scientifique. Xenakis est habité par la science de son époque et par les grands bouleversements qu’elle subit comme si il y voyait ceux qu’il a lui-même vécus dans sa jeunesse. Il est tout naturel dès lors qu’elle puisse être aussi le lieu de son expressivité.

Les concepteurs de l’exposition présentée au CCA ont eu l’intelligence d’offrir aux visiteurs l’opportunité d’écouter la musique de Xenakis tout en parcourant sa production graphique. Le contraste est frappant. Le charme des dessins que parfois des couleurs pigmentent et qui témoignent avec force des grands cycles cachés du monde physique à travers le prisme de modèles mathématiques se heurte implacablement à une musique qui, comme une beauté étrange, donne au monde idéel une forme de liberté insoupçonnée. L’alliage « art et science » chez Xenakis devient pourtant possible lorsque la proximité de ce rapport entre deux mondes se transforme en une oscillation infiniment répétée, « laissant entendre », à différentes fréquences, à la fois leur antinomie inhérente et la nécessité inaliénable de leur coexistence. Ainsi perçue, l’exposition présentée au CCA apparaît enfin comme une grande partition faite de ces oscillations entrecroisées et dont la forme dévoile le passage d’un être dans un monde qu’il invente lui-même de toute pièce.

Julien Bilodeau, 28 août 2010.

L’auteur du texte a aussi commenté l’exposition « Iannis Xenakis : compositeur, architecte, visionnaire » présentée par le Centre Canadien d’architecture pour le blogue d’Espace Musique. Des extraits audio sont disponibles en ligne à partir du lien suivant : Entrez dans l’univers de Xenakis

À l’agenda concernant cet événement :

. Le 2 septembre: Sixtrum : « de rythme et de timbre », 19h, théâtre Paul Desmarais du Centre Canadien d’Architecture.

. Le 1er octobre 2010 : journée de conférences organisée sur Xenakis par le CIRMMT, de 8h30 à 18h00, École de musique Schulich de l’Université Mcgill.

. Le 6 octobre 2010 : concert hommage à Xenakis avec le Nouvel Ensemble Moderne , 20h, salle Claude Champagne.

. Dates à préciser : deux concerts en hommage à Xenakis présentés par l’ensemble Transmission au CCA

[1] Cf. notamment à la machine UPIC que Xenakis a développée dans les ateliers du CEMAMu en 1977.